Pagine del sito

Libretti d'opera

Libretti d'opera (altre lingue)

Citazioni riguardanti l'opera

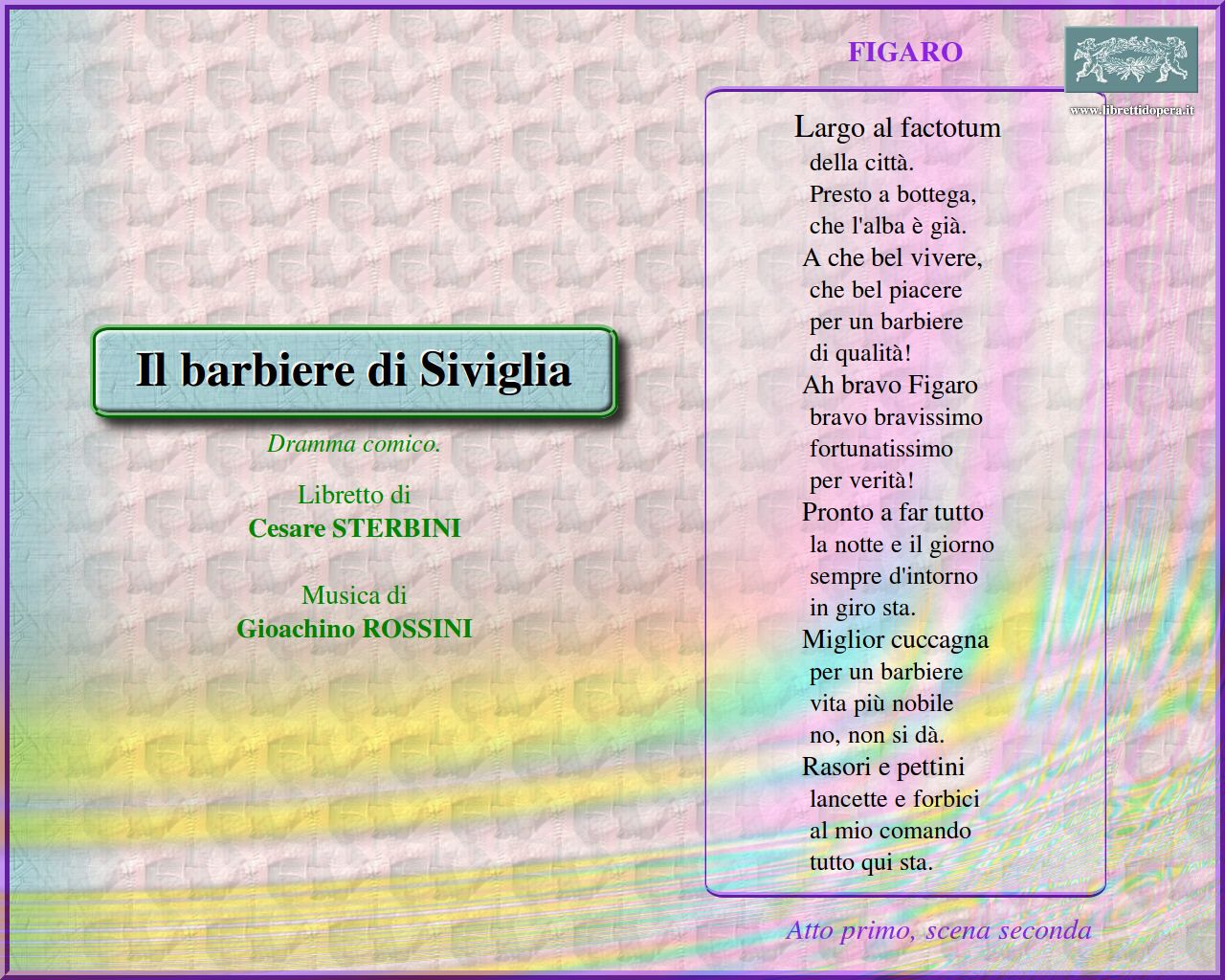

Dramma comico.

Libretto di Cesare STERBINI.

Musica di Gioachino ROSSINI.

Prima esecuzione: 20 febbraio 1816, Roma.

⚫ La decisione di presentare al pubblico un rifacimento del celeberrimo Barbiere di Paisiello, ancora vivente il compositore napoletano, scatenò non poca bagarre, nonostante ci si fosse premurati di dare all’opera il titolo Almaviva e di dichiarare che Rossini, «onde non incorrere nella taccia d’una temeraria rivalità coll’immortale autore che lo ha preceduto [Paisiello]», aveva musicato un libretto totalmente originale. […]. Tra la firma del contratto, il 15 dicembre 1815, e la ‘prima’ del Barbiere trascorsero appena due mesi, fatto che alimentò la leggenda dei pochissimi giorni occorsi per la composizione del capolavoro (in alcune versioni appena nove). Comunque sia, perduto anche l’appoggio dell’impresario (morto improvvisamente), la ‘prima’ si rivelò un fiasco, osteggiata rumorosamente dai sostenitori di Paisiello e funestata da una serie impressionante di incidenti in scena, sotto gli occhi amareggiati di Rossini che dirigeva dal cembalo.

► Dizionario del teatro, Vedi

⚫ Il cast originario comprendeva nel ruolo del conte una grande celebrità: il tenore spagnolo Manuel García, che ricevette un compenso maggiore di quello pattuito con Rossini stesso; Rosina era invece Geltrude Righetti Giorgi, che l’anno dopo sarà la prima protagonista di Cenerentola. Negli anni successivi l’opera ottenne vasti successi in tutta Europa; già nel 1819 alcuni suoi numeri erano stati inseriti in un ‘pasticcio’ a New York, dove sei anni dopo (il 29 novembre 1825, data capitale per la storia dell’opera in America) approdò nella sua integrità, portatavi proprio dalla compagnia di García, di cui faceva parte la figlia, più tardi celebre come Maria Malibran.

► Dizionario del teatro, Vedi

⚫ La musica del Barbiere, scritta da Rossini in anni in cui «il tempo e il danaro che mi accordavano erano così omeopatici che appena avevo il tempo di leggere la così detta poesia da musicare», dovette venir in parte mutuata da lavori preesistenti. I prestiti avvennero principalmente dall’Aureliano in Palmira […], dal Sigismondo (il coro dell’introduzione al primo atto, il crescendo dell’aria di Don Basilio), dall’Elisabetta, regina d’Inghilterra (parte della cavatina di Rosina) e ancora da lavori come la cantata Egle e Irene (i versi «dolce nodo…» con risposta in eco, nel terzetto del secondo atto). È sorprendente come, nonostante la provenienza eterogenea di tante idee musicali, il congegno complessivo mantenga quell’unitarietà organica che ne ha fatto il titolo più celebre del compositore.

► Dizionario del teatro, Vedi

⚫ Fatta precedere la serenata del conte da una sontuosa introduzione orchestrale, scintillante di colori contrastanti, Rossini prepara con un grande pezzo a effetto l’entrata di Figaro. Il celeberrimo “Largo al factotum” definisce con precisione e pregnanza inarrivabili il carattere del personaggio, che si presenta non nel contenitore statico di un quadretto oleografico, ma nell’esplodere incontenibile della sua energia. La musica esprime questo vitalismo lanciando il cantante in scorribande vocali di grande libertà, sfruttando in funzione espressiva gli strumenti collaudati della vertiginosa enumerazione di elementi diversi, del sillabato buffo e persino dell’ammiccamento descrittivo delle parole. L’orchestra partecipa in termini fondamentali alla presentazione del personaggio, avvolgendo la voce in una corrente strumentale di vorticosa energia, riprendendo la corsa ogni volta che sembra si sia a un punto morto, innescando l’espediente tutto rossiniano del crescendo e lanciando di tanto in tanto un clarinetto (strumento prediletto dell’opera) per una impervia scaletta ascendente.

► Dizionario del teatro, Vedi

⚫ Ogni numero della partitura riserva continue sorprese, ad esempio per quanto riguarda la complessa struttura dei brani. Così il duetto “All’idea di quel metallo” fa seguire a un Allegro maestoso, che presenta la strategia del barbiere, una straordinaria sezione in Allegro mosso, in cui il livello più basso della comunicazione (la descrizione di un indirizzo!) viene reso interessante, sostenendo la declamazione di Figaro con il crescendo e anticipando il tema conclusivo del duetto: tema disteso e caldo che pertiene al conte, mentre Figaro lo contrappunta con più buffe - e prosaiche - considerazioni sull’oro venturo.

► Dizionario del teatro, Vedi

⚫ Se l’aria di Bartolo (talmente difficile da essere sostituita nel secolo scorso dall’aria “Manca un foglio” di Pietro Romani) presenta una sezione in forma-sonata, sono soprattutto il finale primo e il quintetto del secondo atto i gioielli inestimabili di complessità formale ed efficacia drammatica; in entrambi l’azione viene perfettamente integrata nelle gags che fioriscono frequenti, fornendo occasioni continue a nuovi episodi musicali di inesausta fantasia.

► Dizionario del teatro, Vedi

⚫ Il protagonista della trilogia di Beaumarchais -già in origine un prodigio di vivacità esuberante- appare immediatamente congeniale allo stile comico di Rossini; l’azione, ferma al tono elegiaco di una serenata alle prime luci dell’alba, imbocca al suo arrivo quella spirale vorticosa che la caratterizzerà fino all’inaspettato matrimonio conclusivo. Figaro ne è il manovratore non troppo occulto, il burattinaio che comanda i fili della vicenda: dalla canzone che suggerisce con insistenza al conte, ai vari travestimenti, al piano del rapimento. Anche nella confusione generale il barbiere dimostra di non perdere mai la testa: è significativo in questo senso come, nel tipico quadro di stupore inserito nel Finale primo, dopo che il conte ha fermato la propria cattura (“Freddo ed immobile”, luogo in cui lo stallo dell’azione rappresenta lo smarrimento dei personaggi), Figaro sia l’unico a mantenere la propria libertà di movimento, staccandosi dal gruppo degli altri e cantando, «ridendo», versi differenti e canzonatori su valori musicali più brevi.

► Dizionario del teatro, Vedi

⚫ Paradossalmente la vicenda perviene all’esito per cui Figaro ha lavorato, ma per vie diverse rispetto ai suoi piani; a guardar bene, tutti questi ultimi finiscono per naufragare in una catena di inconvenienti. Con una sorta di autoironia sul proprio personaggio e sulla sua simpatica presunzione, Beaumarchais prima e i suoi successori poi hanno affidato lo scioglimento della vicenda (il matrimonio) al doppio equivoco della rimozione della scala e dell’arrivo di notaio e testimone: premiando così, più che i piani fallimentari dei tre alleati, la loro tenace ostinazione e l’amore dei due ragazzi.

► Dizionario del teatro, Vedi

⚫ Se lo slittamento di caratteristiche rispetto all’opera di Paisiello coinvolge bene o male tutto il cast, il personaggio che ne risente forse maggiormente è Rosina: con lei nasce un prototipo di femminilità operistica che farà scuola, ad esempio, alla Norina del Don Pasquale. Già forte della creazione di Isabella, l’energica Italiana in Algeri (1813), Rossini abbandona le plaghe dell’elegia settecentesca, che rappresentavano -sull’onda della commedia larmoyante- l’immagine di una fanciulla perseguitata e indifesa; nulla di tutto ciò è rimasto in Rosina, tipico contralto rossiniano, che sin dalla sua presentazione minaccia il tutore (e il pubblico con lui) di rivelare dietro l’apparenza di ragazza «docile», «obbediente», «rispettosa», «dolce», «amorosa», capacità insospettate di resistenza al volere altrui: basterà contraddirla e si scatenerà una tempesta di «trappole», architettate da un ingegno vigile e determinato, pronto a ogni sotterfugio ed estremamente intraprendente, come imparerà esterrefatto Figaro (dell’episodio del biglietto, consegnato al barbiere dopo molte finte esitazioni, si ricorderà Dostoevskij nelle Notti bianche).

► Dizionario del teatro, Vedi

⚫ La vicenda del servitore emancipato, che collabora alla fortuna della sua nobile controparte, perde nel Barbiere rossiniano i connotati di polemica sociale ben presenti […] nella commedia di Beaumarchais; la contrapposizione tra il nobile maldestro e lo scaltro plebeo, già annacquata presso Paisiello, cede ulteriormente terreno nell’opera rossiniana, in cui il conte perde anche l’altissimo titolo nobiliare di grande di Spagna. Nel libretto predisposto da Sterbini (1784-1831, noto per le sue doti di improvvisatore, amico di Belli e Ferretti, e già autore del Torvaldo e Dorliska), l’accento pare invece posto su una più moderna avidità di denaro che, soprattutto nei simboli della «borsa» e dell’«oro», fa capolino attraverso tutta l’opera […].

► Dizionario del teatro, Vedi

▒ Se volete contribuire segnalando una citazione o una fonte riguardante quest'opera, mandateci una e-mail a questo indirizzo.